Introduction

- 1 Le wahhabisme, sunnisme radical, a été l’instrument de la conquête du pouvoir de la famille Saud su (…)

1L’économie saoudienne se caractérise par des rapports sociaux particuliers façonnés par la rente pétrolière. La rente est définie par Ricardo comme « cette part du produit de la terre payée au propriétaire foncier pour l’usage des facultés productives originelles et indestructibles du sol » (Ricardo, 1992, p. 89). Dans notre cas, il s’agit de la rémunération de la productivité des champs pétroliers saoudiens (Sid Ahmed, 2000, p. 503), l’une des plus élevées au monde. Les hydrocarbures se situant dans le sous-sol du pays, la rente revient intégralement à l’État, dirigé par la dynastie des Saud depuis sa fondation en 1932. Outre l’usage d’un appareil répressif, la stabilité d’un tel régime repose sur deux piliers. Le premier est l’islam, sur lequel la monarchie revendique le rôle de protecteur au travers du wahhabisme, et qui aboutit à la sacralisation de la famille royale dont le chef est considéré comme « le Gardien des deux lieux saints »1. Le second est le pétrole, dont les recettes d’exportations sont distribuées dans le pays et constituent sa principale source de croissance.

- 2 Ce qui ne veut pas dire que le rôle du pilier religieux pour la stabilité du régime n’est pas essen (…)

2C’est sur ce second pilier que notre attention se porte dans ce travail2. On vient d’évoquer la rente selon la définition qu’en a donnée Ricardo, à savoir la rente différentielle, trouvant son origine dans les différences de productivité de l’exploitation des champs de pétrole. Cette conception ignore l’existence de la rente découlant de la propriété du sol, dont chaque terrain bénéficie, y compris celui qui ne perçoit pas de rente différentielle (c’est-à-dire celui qui est peu productif) : il s’agit de la rente absolue. En Arabie saoudite, la combinaison d’un pétrole très léger et à faible coût d’extraction comparé au prix du baril fixé sur les marchés internationaux (Marcel, 2009) avec une appropriation progressive par les gouvernements des exploitations de pétrole, s’achevant avec la nationalisation intégrale de la Saudi Aramco en 1980 (Hertog, 2008), a amené l’État saoudien, comme la plupart des pays du Golfe, à retirer de l’exploitation de son pétrole une gigantesque rente différentielle et absolue (Bina, 1985 ; Jenkins et al., 2011).

- 3 On entend par rapports sociaux les relations et interactions, d’interdépendances ou non, s’établiss (…)

3La volatilité des recettes pétrolières et la croissance démographique ont amené les autorités saoudiennes à adopter des politiques de manière à rationaliser le fonctionnement du régime rentier tout en visant la conservation des rapports sociaux qui y sont dominants3. La plupart des analyses du pays mettent l’accent sur la croissance forte de l’économie saoudienne depuis les années 2000 (comme par exemple, FMI, 2013a). Nous nous penchons sur la dynamique instable dans laquelle est engagée l’économie : une lente altération du régime d’accumulation peut s’expliquer par un ralentissement de la croissance de ses recettes d’exportation combinée à la croissance de sa population. Ces tendances révèlent d’autant plus clairement les piliers institutionnels qui fondent le régime rentier saoudien.

4À l’instar de la théorie de la Régulation, on étudie les politiques, mais aussi les institutions permettant la viabilité d’un régime d’accumulation, en cherchant à mettre en avant les éléments susceptibles de faire entrer le régime dans une crise structurelle (Boyer, 2003). Cet article présente les formes institutionnelles et leur évolution en Arabie saoudite comme une régulation qui aboutit non pas à préparer l’économie à une situation d’après pétrole, mais à pérenniser les rapports sociaux prévalant dans ce régime d’accumulation tiré par la rente pétrolière.

1. Régime d’accumulation rentier et mode de régulation

5Un régime d’accumulation désigne « l’ensemble des régularités assurant une progression générale et relativement cohérente de l’accumulation du capital, c’est-à-dire permettant de résorber ou d’étaler dans le temps les distorsions et déséquilibres qui naissent en permanence du processus lui-même » (Boyer, 2004, p. 20).

6Un régime d’accumulation est associé à un mode de régulation, qui peut être défini comme « l’ensemble des procédures et des comportements individuels et collectifs qui reproduisent les rapports sociaux fondamentaux, pilotent le régime d’accumulation en vigueur et assurent la compatibilité d’une myriade de décisions décentralisées, sans que les acteurs aient nécessairement conscience des principes d’ajustement de l’ensemble du système » (Boyer, 2002).

7Le régime rentier d’accumulation se caractérise, selon Talha (2003) par une économie sous-développée d’un côté, et, de l’autre, tirant son financement de la rente. La première caractéristique, celle du sous-développement, semble essentielle dans la mesure où l’économie pétrolière ne peut avoir les capacités économiques de production (et notamment des capacités industrielles) de consommer les ressources pétrolières du pays. Les ressources sont exportées et donnent ainsi lieu à des recettes, dont l’importance relative prend l’ascendant sur les autres sources d’accumulation du pays. Le sous-développement se caractérise par une relation de dépendance vis-à-vis des centres « industrialisés » au sein de laquelle l’absence de production de biens de capital sur le territoire rend nécessaires les importations de ces biens, elles-mêmes financées par des exportations primaires.

8La croissance de l’Arabie saoudite est par conséquent essentiellement extensive, dans la mesure où la croissance de la « production intérieure brute » repose en grande partie sur la valorisation, sur des marchés internationaux, d’une ressource minière qui n’a pas subi de transformation (le pays exporte du brut). En outre, c’est l’accumulation des facteurs de production et non la productivité totale des facteurs qui semble avoir tiré la croissance du pays durant ces dernières décennies (FMI, 2012). Les données concernant la productivité dans le pays sont manquantes, cependant, les analyses disponibles décrivent une productivité médiocre dans le secteur public, présenté comme saturé et caractérisé par des formes de clientélisme, tandis que le secteur privé éprouve lui aussi des difficultés à réaliser des gains de productivité, notamment parce que la main d’œuvre étrangère peu qualifiée qui constitue la majorité du secteur privé est sujette à un fort turn-over et parce que l’investissement destiné à des fins productives est assez faible (les investissements en capital des Saoudiens sont d’ailleurs découragés par la possibilité laissée de salarier des étrangers à très bas coûts).

9La rente se réalise au travers du reste du monde pour qui le pétrole sera perçu comme un input, et qui, via les mécanismes du marché international, détermine le montant des recettes d’exportation. C’est un revenu exogène à l’économie du pays. La rente est un revenu indéterminé : « assimilable ni au salaire ni au profit, et pourtant elle peut indifféremment être utilisée comme l’un ou l’autre » (Talha, 2003). Elle peut être thésaurisée, consommée, ou investie. C’est pourquoi a priori, les recettes d’exportation gigantesques à certaines périodes qui découlent de la richesse pétrolière n’apparaissent pas comme une malédiction ou une bénédiction pour une économie. Cependant, on trouve une littérature variée à ce sujet. Certains travaux insistent sur les possibles stratégies de développement des économies initialement spécialisées sur des produits primaires (on peut notamment évoquer ceux qui ont donné naissance à la staple theory [Sid Ahmed, 1988] suggérant un développement des économies primaires au travers d’une diversification progressive des appareils productifs), tandis que d’autres ont insisté sur l’existence d’un « syndrome hollandais » amenant la désindustrialisation et renforçant la spécialisation pétrolière des pays exportateurs (Corden et Neary, 1982 ; Corden, 1984), la malédiction des ressources naturelles étant évoquée pour caractériser les difficultés des pays « victimes » de leur rente (Sachs et Warner, 2001). Pour notre part, nous ne cherchons pas à déterminer si la rente a été pour l’économie saoudienne une malédiction ou une bénédiction. Nous situons ce travail dans l’approche de la théorie de la Régulation, pour laquelle la problématique consiste en « l’analyse des conditions qui assurent ex post la viabilité d’un processus d’accumulation par nature soumis à des déséquilibres, à des contradictions et à des conflits » (Boyer, 2002). Les médiations institutionnelles, variant elles-mêmes selon les pays exportateurs de pétrole, sont alors un élément essentiel dans la régulation du régime rentier.

10« La régulation institutionnelle, dans le cas du régime rentier, est une nécessité qui s’impose plus qu’ailleurs car l’antagonisme qui est au cœur de la rente n’est pas seulement lié à sa redistribution entre les rentiers, mais surtout à son partage entre la répartition et la production, la consommation et l’investissement. Une telle tension ne peut être surmontée qu’au travers de compromis institutionnalisés à même de médiatiser l’antagonisme pour en stabiliser, pour un temps, les termes » écrit Talha (2003).

11« Ces compromis institutionnalisés, ajoute-t-il, sont d’autant plus nécessaires que la nature fondamentalement ambivalente de la rente fait que la tension va, sous des formes différentes, inévitablement ressurgir à chaque étape du circuit de réalisation que trace la circulation de celle-ci, et doit donc être résolue/régulée à chacune de ces étapes par des institutions appropriées ».

12Ce sont les formes institutionnelles propres à l’économie saoudienne que nous proposons d’étudier dans les sections suivantes.

2. L’insertion internationale au travers d’un régime d’ancrage au dollar

13L’ancrage au dollar apparaît comme une passerelle entre l’économie rentière et les économies qui, nécessairement, alimentent cette rente. Il s’agit d’un élément stabilisant l’insertion internationale des exportateurs de pétrole : la rente étant un revenu monétaire exogène provenant du reste du monde, les paramètres qui assurent la conversion de la ressource pétrolière en rente et l’acheminement de celle-ci dans l’économie domestique sont de première importance. L’insertion internationale apparaît comme le rapport social dominant des régimes rentiers parmi les rapports sociaux fondamentaux étudiés par la théorie de la Régulation (Talha, 2003). Le riyal saoudien est ancré au dollar depuis sa création en 1961, bien que cela n’ait été officiel qu’en 2003 (Ramady, 2009a). Un dollar s’échange, depuis 1986, contre 3.75 riyals, et cette parité n’a pas changé depuis, malgré la volatilité du prix du pétrole (Westelius, 2013). Les réserves de change constituées en période de prix du pétrole élevés permettent de maintenir la parité, particulièrement lorsque le cours du baril est amené à chuter. L’avantage supposé d’un ancrage sur le dollar est la stabilité monétaire du pays ancre. Cet avantage est contrebalancé par le fait que les besoins de l’économie ancrée ne sont pas les mêmes que celle qui est l’ancre, et une économie exportatrice qui importe la politique monétaire d’une économie importatrice de pétrole subit la divergence des besoins de politique économique (Setser, 2007 ; Westelius, 2013). Nous analysons ici le régime d’ancrage comme un moyen d’assurer l’existence du régime rentier.

2. 1. Un régime de change procyclique et aliéné

- 4 Le choix a été fait de s’ancrer sur un panier de devises, et d’opérer, à plusieurs reprises, des ré (…)

14Avec une hausse du prix du pétrole, un pays exportateur de pétrole voit ses recettes d’exportation augmenter, puisque le baril de pétrole voit son prix augmenter. Il bénéficie donc d’une rentrée de dollars plus importante. Pour freiner l’emballement qui peut résulter de cette rente, et en limiter la portée inflationniste, la SAMA (Saudi Arabian Monetary Authority), la Banque centrale du pays, devrait être incitée à mener une politique monétaire restrictive, notamment par le biais d’une hausse des taux d’intérêt. Ceci est impossible à cause de l’ancrage : le maintien de la parité impose au riyal saoudien de suivre la trajectoire du dollar et donc de se déprécier, du fait de la corrélation négative entre cours du dollar et cours du pétrole. Si les autorités se refusent à utiliser les réserves de change ou à stériliser les entrées de capitaux (il n’y a pas de contrôle des capitaux en Arabie saoudite, comme l’explique Ramady, 2009b), une hausse du taux d’intérêt est impossible (car cela entraînerait des entrées de capitaux et donc une appréciation du riyal), et une baisse est même nécessaire (Setser, 2007). Ceci peut favoriser une inflation qui vient s’ajouter aux pressions de la rente pétrolière et accentue le phénomène de surévaluation du taux de change réel. C’est la raison pour laquelle le Koweït a décidé en 2007 de lever l’ancrage au dollar, afin de réévaluer sa monnaie et atténuer les pressions inflationnistes liées au prix croissant du baril de pétrole4.

15L’inverse est également vrai : en cas de diminution du cours du pétrole, le dollar a tendance à s’apprécier. Alors que l’Arabie saoudite est confrontée à une baisse de ses recettes pétrolières, elle se retrouve dans une situation de déficit public, voire de récession. Tandis que la conjoncture nationale appelle à une relance monétaire au travers de taux de refinancement plus faibles, la SAMA doit augmenter ses taux d’intérêt afin de maintenir la parité avec le dollar. Cette décision contribue à aggraver la récession, considérée comme une « double peine » (Setser, 2007). Cette situation explique la faible inflation, voire la déflation rencontrée par l’Arabie saoudite à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En 1999, malgré une déflation (-1.3 % d’inflation), l’Arabie saoudite a dû subir un taux d’intérêt réel de 7 %, ce qui dissuade les investissements productifs dans le pays.

16Après le krach de 2008 et l’effondrement du prix du baril, celui-ci est remonté rapidement pour dépasser les 100 $ : le baril de Brent valait 112 $ à la fin du mois de janvier 2013 (OPEP, 2013). Cette situation est à l’origine de recettes d’exportation considérables dans les pays exportateurs de pétrole comme l’Arabie saoudite. Les autorités font donc face à des risques de pressions inflationnistes. Toutefois l’ancrage au dollar impose à l’Arabie saoudite un taux d’intérêt à peine supérieur à celui du dollar, c’est-à-dire très bas, les États-Unis maintenant des taux d’intérêt faibles pour relancer leur économie toujours sinistrée par la crise des subprimes. Le taux d’intérêt de refinancement des banques (le repo rate) est passé de 5.5 % en 2008 à 2 % en 2009 et est depuis maintenu à ce niveau malgré l’inflation (qui s’élève à 5.3 % en 2010 et 5.0 % en 2011). De même, le reverse repo rate (le taux d’intérêt rémunérant les dépôts des banques auprès de la Banque centrale) est passé de 2 % à 0.25 % (SAMA, 2012). Cette analyse questionne la pertinence de l’ancrage dur au dollar pour les pays exportateur de pétrole, régime de change parfois qualifié « d’erroné » (Artus, 2008), si l’on s’en tient à ses seules conséquences macroéconomiques pour le pays qui s’ancre.

17Ces conséquences ne sont guère atténuées par le secteur bancaire saoudien. Celui-ci est bien volontiers présenté comme particulièrement stable, notamment parce que les exigences en capital y sont élevées et parce que sa supervision est efficace du fait de sa faible « sophistication » financière (FMI, 2013b). La présence de l’État est aujourd’hui toujours significative dans le secteur financier. Les trois plus importantes banques (représentant 45 % des actifs) sont d’ailleurs en majorité détenues par des entités publiques. En outre, les banques étrangères restent dans ce secteur des agents marginaux, et celles qui bénéficient d’une licence ont été amenée à opérer des joint-ventures dans les années 1970 pour rester/s’implanter sur le territoire (Al-Hamidy, 2006). Du fait de l’existence d’institutions financières sous statut public (« government sponsored ») sur lesquelles les pressions à la maximisation des profits, et donc à la concurrence sur les prêts, sont faibles (Al-Jasser et Banafe, 1999), le crédit semble assez peu sensible aux variations du taux d’intérêts et à la politique monétaire. Malgré cette présence publique, et le fait que la SAMA ait « appris » depuis les années 1980 en se dotant de plusieurs armes de supervision (Al-Hamidy, 2006), le développement du crédit et plus largement de la masse monétaire restent contraints par l’ancrage, et donc in fine par les entrées de dollar.

18L’ancrage au dollar du riyal saoudien aboutit à un abandon de la politique monétaire, et par la même occasion de ses vertus contracycliques. Les mouvements du dollar, accompagnant l’économie américaine, s’accordent rarement avec les besoins des économies exportatrices de pétrole, ce qui amène les économies ancrées à opter pour des politiques monétaires procycliques. Il convient alors d’interroger la rationalité d’un tel régime de change. Il semble vital pour la formation de la rente et l’existence du régime rentier.

2. 2. Un ancrage fondamental pour le régime rentier

19L’ancrage s’explique notamment par la volonté d’importer la crédibilité de la monnaie ancre, le dollar, par ailleurs utilisé comme monnaie de facturation internationale. Les pays du Golfe sont des pays ouverts aux échanges internationaux, composés d’une importante classe de marchands ; ceux-ci ont un intérêt à l’ancrage au dollar, pour la crédibilité de la monnaie internationale, mais aussi pour les transactions commerciales effectuées en dollar.

20La rente dont bénéficient les pays rentiers n’existe que par le biais de l’échange : c’est la valeur d’échange du pétrole qui détermine le niveau de la rente. La rente pétrolière apparaissant sur un marché international dans lequel le dollar est la monnaie utilisée, le pays rentier réalise d’abord sa richesse dans cette monnaie internationale, qui détermine également le montant des importations en biens de capital qu’il pourra réaliser (Talha, 2003). L’ancrage permet de garantir la valeur de la rente et la quantité d’importations de biens de capital, il fournit ainsi un cadre institutionnel essentiel au fonctionnement du régime rentier. L’insertion internationale étant un élément vital au fonctionnement d’une économie exportatrice de pétrole, l’ancrage assure le lien indispensable entre monnaie internationale et monnaie nationale. Ceci est d’autant plus vrai dans les pays du Golfe que ceux-ci ont une tradition d’économie ouverte, dans laquelle la classe des marchands transnationaux joue un rôle majeur, et précède l’ère pétrolière (Luciani, 2011). Ces économies marchandes ont besoin d’acquérir une « réputation », mais aussi et surtout une monnaie acceptée sur le plan international pour l’achat des biens importés. L’ancrage est par conséquent une nécessité pour la conduite des politiques économiques, ce qui astreint la SAMA à stabiliser la valeur externe de la devise saoudienne (un des objectifs premiers de sa charte fondatrice datant de 1952). Précisons que la SAMA n’est pas une autorité totalement indépendante du pouvoir politique : son gouverneur ainsi que les membres du directoire sont nommés par décrets royaux, pour des mandats de cinq ans. Ils sont responsables devant le gouvernement, et ces mêmes décrets peuvent mettre fin à tout moment à leur mandat. Si de jure, l’indépendance de l’agence est affirmée, elle est de facto contrainte par sa propre tâche de gestion de l’ancrage.

- 5 Les accords du Quincy ont été passés en 1945 entre Roosevelt et Ibn Saud et prévoient l’assurance d (…)

21À cela, on peut ajouter l’importance des accords politiques et stratégiques qui lient l’Arabie saoudite au gouvernement des États-Unis, comme une explication de l’ancrage à la monnaie américaine. Le gouvernement saoudien, tout en consacrant une part importante de son budget à son armée (les dépenses militaires sont essentielles dans l’endiguement de la violence, dont le coût pour le pays est estimé à de 11 % du PIB par tête en 2012, d’après Institute for Economics and Peace, 2014), s’appuie sur des accords passés de longue date avec les États-Unis5 pour assurer sa sécurité intérieure mais aussi vis-à-vis de l’extérieur, sachant la région particulièrement sensible sur le plan géopolitique. La facturation du pétrole saoudien, elle-même prévue en dollar par des accords obtenus par Kissinger en 1974, renforce la nécessité de l’ancrage du riyal au dollar pour des raisons de compétitivité internationale. Sous cet angle, l’ancrage dur est aussi pour beaucoup la résultante d’enjeux politiques.

22L’ancrage au dollar du riyal apparaît ainsi comme un prérequis à l’existence même de la rente. Le régime de change de l’Arabie saoudite est de ce fait subordonné aux besoins de la rente pétrolière. D’autres caractéristiques du régime rentier saoudien peuvent être analysées comme des nécessités pour sa régulation, à l’instar de la présence d’une nombreuse main d’œuvre immigrée.

3. Rapport salarial et immigration

23La rente pétrolière, qui revient à l’État, a rendu le secteur privé dépendant du secteur public. Le secteur pétrolier étant particulièrement capitalistique et nécessitant des technologies sophistiquées, il aspire les capitaux du pays, et maintient le secteur privé dans une forme traditionnelle, peu développée et intense en travail. C’est surtout celui-ci qui fait appel à la main d’œuvre étrangère.

24L’implication de l’État dans la réalisation de l’immigration est principalement liée à sa volonté de contrôler les flux de main d’œuvre (notamment pour des raisons de sécurité intérieure). La diplomatie saoudienne régule avec ses homologues des pays de départ les réseaux qui permettront l’acheminement des immigrés jusqu’à leur destination d’arrivée. Toutefois, parce que le cadre légal implique de la part des Saoudiens qu’ils « parrainent » des immigrés, l’initiative de ces flux migratoires est bien du ressort de la société saoudienne, ce qui en fait un outil ajusté à ses besoins. Cette privatisation de la politique migratoire est un compromis institutionnalisé qui permet aux saoudiens de devenir des sponsors, soit des personnes pouvant aisément, et à des conditions dont ils fixent les termes, salarier des immigrés, ces derniers étant importés sur le territoire de manière tout à fait contractuelle. L’immigration répond à des besoins privés et décentralisés, conséquence de la dissémination de la rente dans la société saoudienne.

3. 1. Population et immigration en Arabie saoudite

25L’Arabie saoudite est peuplée de 28.4 millions d’habitants en 2011. La population y croît rapidement : elle était de 15.2 millions en 1990. Elle est en outre de plus en plus jeune : l’âge médian est de 22 ans, 80 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 60 % de moins de 20 (Gallarotti et al., 2012). Dans cette population, la main d’œuvre immigrée représente 24.8 %, soit près de 9 millions d’individus en 2011. En 2011 toujours, les non-Saoudiens représentent un peu moins de 7.9 % des employés du secteur public, et 89.1 % des employés du secteur privé (SAMA, 2012).

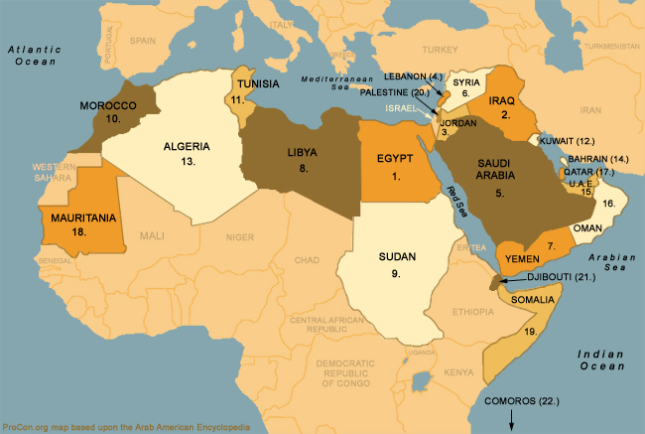

26Les immigrés constituent bien une « main d’œuvre », car ils ne sont pas destinés à rester sur le territoire une fois que la durée du contrat qui les lie à un sponsor (Kafeel) expire. Ils ne peuvent d’ailleurs acquérir la nationalité saoudienne. Cela explique le taux de chômage extrêmement faible des non-saoudiens (0.3 % en 2009) relativement à celui des Saoudiens, de 10.5 % en 2009 (SAMA, 2012). La présence des immigrés n’est justifiée que par leur emploi. C’est aussi pour cela que la population immigrée est déséquilibrée : les femmes sont 2.7 millions, tandis que les hommes sont 6.3 millions en 2011 (SAMA, 2012). La main d’œuvre immigrée n’a cessé d’augmenter, à un rythme soutenu. L’Arabie saoudite comptait en 1976 environ 950 000 immigrés, près de 2 millions en 1983, et environ 5 millions en 1995 (SAMA, 2012, p. 361). Cette croissance a fait naître des inquiétudes chez les dirigeants du régime, notamment sur les questions de sécurité intérieure, les amenant à se pencher sur l’origine des immigrés travaillant sur le territoire.

27La composition de la population immigrée a évolué depuis la seconde guerre mondiale : dans les années 1950-1960, celle qui a contribué à construire les premières infrastructures du pays était surtout originaire d’autres pays arabes (Palestiniens, Égyptiens). Les autorités saoudiennes ont progressivement préféré des travailleurs asiatiques pour plusieurs raisons : les Arabes des pays voisins ont été influencés par des courants prosoviétiques, socialistes, ou radicaux, ou bien par le panarabisme, assimilé à un mouvement de gauche radical. Cette évolution a amené les gouvernements du Golfe, et notamment celui d’Arabie saoudite, à chercher de nouveaux pays fournisseurs de main d’œuvre. En Asie, ils ont trouvé dans plusieurs pays une population nombreuse, croissante, et de religion musulmane. Les Asiatiques sont beaucoup moins payés, plus faciles à licencier, plus « corvéables » tout en étant productifs et relativement bien qualifiés. Les gouvernements asiatiques ont d’ailleurs facilité le recrutement par les pays du Golfe de travailleurs asiatiques : par exemple Inde, Pakistan, Bangladesh, Philippines (Piolet, 2009). Les communautés asiatiques se sont donc multipliées dans les pays du Golfe dès les années 1970.

28De nouveaux migrants sont également apparus en provenance des anciennes républiques soviétiques ou de Chine. Les Asiatiques représentent en 2004 70 % des travailleurs immigrés en Arabie saoudite. Les Indiens sont 1.3 millions, les Pakistanais 900 000 (Kapiszewski, 2006). Les autorités veillent toutefois à diversifier les origines de leur main d’œuvre immigrée pour éviter de laisser se former des communautés trop importantes. En revanche, l’économie saoudienne ne peut se passer de la main d’œuvre immigrée.

3. 2. Le régime rentier et la segmentation du travail

29Les migrants occupent des emplois non qualifiés, particulièrement dans la construction, ou dans les services faiblement rémunérés. L’Arabie saoudite compte aussi, en faible nombre, des immigrés qualifiés et très qualifiés, notamment des techniciens ou des ingénieurs. Les immigrés y forment donc un groupe hétérogène, mais ils peuvent toutefois être caractérisés par des coûts du travail plus faibles que leurs semblables saoudiens. Moins prononcé pour les femmes, l’écart entre le salaire des immigrés et celui des Saoudiens est considérable chez les hommes : les Saoudiens perçoivent un salaire environ quatre fois plus élevés (Ramady, 2013).

30Les secteurs qui emploient le plus de salariés sur le territoire en 2010 sont la construction, le commerce de gros et de détail, l’industrie manufacturière et le secteur des transports et télécommunications. La plupart des employés de ces secteurs sont des immigrés. La construction nécessite par exemple une main d’œuvre peu qualifiée, qui provient surtout du continent indien ; cette main d’œuvre est peu payée, et maintient un coût de la construction assez faible. Ce secteur attire au contraire peu de Saoudiens.

- 6 Le boom du secteur des hydrocarbures aboutit à des salaires plus élevés dans ce secteur, à taux de (…)

31Si l’on se focalise sur la seule comparaison des salaires entre nationaux et immigrés, alors l’immigration permet de répondre à un effet pervers du boom énergétique, celui de la hausse des salaires dans le secteur énergétique se propageant dans le reste de l’économie6 : elle fournit une main d’œuvre dont le salaire est fixé à l’échelle internationale, permettant ainsi aux secteurs manufacturiers comme au secteur des services d’éviter des salaires trop élevés. La main d’œuvre est contractuelle, et son pouvoir de négociation, faible, maintient une pression sur les tensions inflationnistes du pays qui trouveraient leurs sources dans les salaires.

32Malgré les différences de salaires entre Saoudiens et non-Saoudiens, ces derniers parviennent à épargner une partie de leurs revenus et à la renvoyer dans leur pays d’origine pour leur famille restée sur place. Ces transferts de revenus peuvent représenter des montants importants et contribuent à diminuer la pression sur le taux de change résultant de la rente pétrolière.

33En effet, plusieurs études établissent que les transferts de fonds des migrants aboutissent à une appréciation du taux de change réel du pays qui réceptionne ces fonds (Lopez et al., 2007 ; Acosta et al., 2008). Si les transferts de fonds des migrants apprécient le taux de change du pays récipiendaire, ils déprécient parallèlement le taux de change réel du pays émetteur. L’Arabie saoudite est le deuxième pays émetteur de remises au monde en 2009. Ces transferts n’ont cessé d’augmenter, particulièrement depuis les années 1970 et les chocs pétroliers qui ont accéléré l’immigration en Arabie saoudite. En 2010, ils représentent plus de 27 milliards de dollars (d’après les données de la Banque mondiale), soit environ 6 % du PIB.

- 7 Les institutions peuvent se définir, selon North, comme les contraintes établies par les hommes qui (…)

34Revenons sur le cadre juridique qui a orienté, précisé et rationalisé le recours à la main d’œuvre étrangère. La dualité du « marché » du travail repose sur les différentes caractéristiques des secteurs publics et privés, mais aussi sur les différences de traitement établies juridiquement entre les salariés saoudiens et les salariés immigrés. Son maintien doit également beaucoup aux représentations sociales dominantes qui déterminent notamment les orientations de la population saoudienne en termes d’emplois, venant ainsi expliquer le recours à l’immigration malgré un taux de chômage élevé dans la population. Ce recours est véritablement institutionnalisé7. Il se base sur les principes du droit coutumier des Bédouins d’Arabie centrale, qui donne à l’individu étranger à la tribu un droit à un statut spécifique et à une forme de protection de la part du Kafeel (Beaugé, 1986).

- 8 À l’exception des immigrés provenant du Yémen, qui ne sont pas soumis à ces contraintes.

- 9 Lorsque le sponsor n’est pas l’employeur, il joue le rôle d’intermédiaire et perçoit néanmoins une (…)

35Le permis de travailler et de séjourner (Iqama) nécessite l’obtention d’un visa. Pour ce faire, l’implication d’un sponsor est indispensable8. Celui-ci retient le passeport du travailleur, et se porte garant pour lui. Le droit de grève, ou de réunion n’existe pas. L’immigré ne peut pas non-plus changer d’emploi, ou quitter son emploi sans l’accord de son sponsor, qui est bien souvent son employeur (Rigoulet-Roze, 2007)9. L’immigration est contractuelle, les gouvernements de pays partenaires de l’Arabie saoudite s’entendant sur les transferts de travailleurs (Kapiszewski, 2006). La durée de résidence est elle-aussi fixée par le visa, et implique une sortie du pays après son expiration. Le pouvoir de négociation des immigrés est de ce fait inexistant. On perçoit ici que le travail des immigrés incarne la première facette du rapport salarial, l’exploitation de la main d’œuvre via les sponsors nationaux se dispensant bien de prétendre à une quelconque indépendance des parties prenantes signant un contrat de travail sur un pied d’égalité. Aussi, ne peut-on pas parler de « marché » pour désigner cette forme d’organisation du travail. Le travailleur est de toute évidence dans une dépendance monétaire par rapport au sponsor, et sa soumission à des règles sur lesquelles il n’a aucune maîtrise commence avant même son arrivée sur le territoire saoudien, dans le processus de recrutement. Une fois arrivé, les tâches que l’immigré aura à effectuer, les conditions de son travail, et sa propre mobilité spatiale relèvent du bon vouloir du sponsor.

36Le fait qu’un salarié Saoudien perçoive une rémunération nécessairement supérieure à celle d’un immigré s’est imprégné dans la société, devenant une norme de comportement (Ramady, 2013). Les Saoudiens disposent de droits sociaux, d’une pension de retraite, d’une sécurité sociale, garantis par l’État. Les avantages sociaux sont par ailleurs bien supérieurs dans le secteur public, dont la grande majorité des employés sont Saoudiens (92.1 % en 2011 d’après SAMA, 2012).

37Au-delà de l’important différentiel de salaire qui appuie ce que l’analyse standard appelle « la dualité du marché du travail », la main d’œuvre immigrée apparaît comme caractère indispensable au capitalisme rentier saoudien. En Arabie saoudite, la rente a permis de fournir une aisance monétaire et matérielle à une fraction importante de la population nationale, ce qui n’a toutefois pas abouti au développement, au sein de la société saoudienne, d’un rapport salarial si caractéristique des sociétés capitalistes occidentales. « La possession d’argent, de subsistances, de machines et d’autres moyens de production, ne fait point d’un homme un capitaliste, à moins d’un certain complément, qui est – le salarié, un autre homme, en un mot, forcé de se vendre volontairement » (Marx, 1969, p. 569). Comme l’indiquait Beaugé (1986) il y a maintenant plusieurs décennies, « en redistribuant de façon improductive une part considérable de surplus rentier en direction des populations rurales, qui ont été précarisées par les nouveaux modes de production et d’échange, l’État contribue aussi à placer des segments entiers de la population nationale sous assistance, et bloque les mécanismes qui auraient pu conduire à dégager une offre interne de travail ». Bénéficiant de la redistribution, même partielle, de la rente au travers d’importantes dépenses publiques, la population saoudienne est en fait peu encline à se vendre sur un marché du travail, d’où les difficultés d’établissement d’un rapport salarial dominé par le capital dans de telles sociétés. La main d’œuvre importée vient partiellement remédier à cette carence.

38Avec la redistribution de la rente dans la société saoudienne, associée au système de la kafala, s’est développée en Arabie saoudite ce que Beblawi (1987, p. 52) n’hésite pas à appeler une « mentalité rentière ». Le rentier, dans cette vision, correspond plus à une fonction sociale au sein du groupe qu’à une catégorie économique. Son trait principal est qu’il ne participe pas activement à la production économique, et notamment la production industrielle. Ne faut-il pas y voir ce que soulignait Veblen (1970, p. 27), à savoir que « rares sont les personnes de la bonne société à qui les formes vulgaires du travail n’inspirent pas une répugnance instinctive » ? « Nous avons, poursuivait-il, un sentiment tout rituel de l’impureté de certaines professions, surtout de celles que notre pensée associe aux emplois serviles ». L’analyse de l’organisation des activités sur le territoire semble aller dans ce sens. Les Saoudiens, d’après les observations qui en sont faites (par exemple Rigoulet-Roze, 2007 ; Mellahi et Wood, 2001), répugnent à exercer certaines tâches perçues comme socialement ingrates, sinon honteuses, de sorte que les seuls candidats à ces postes sont des immigrés. Le secteur public, socialement valorisé et alimenté financièrement par la rente pétrolière, est alors le seul employeur restant pour la population saoudienne. Il n’a donc cessé de se développer, ses dépenses augmentant à un rythme soutenu (figure 1).

Figure 1. Recettes et dépenses du gouvernement saoudien, 2006-2011, en milliards de dollars courants

Sources : Graphique de l’auteur à partir de SAMA (2011 ; 2012 ; 2013) et Banque Saudi Fransi (2011b)

39Le prix du baril nécessaire à l’équilibre budgétaire est de plus en plus élevé, dépassant désormais 80 dollars (Direction générale du Trésor, 2011 ; FMI, 2011), et la croissance du secteur public ne parvient pas à diminuer un chômage qui augmente avec la pression démographique. Des politiques de « préférence nationale » ont été lancées à plusieurs reprises dans le pays, visant à relancer l’emploi des Saoudiens, mais elles ne parviennent pas à aboutir du fait du maintien des structures du régime rentier.

3. 3. Les difficultés annoncées de la saoudisation

40La saoudisation vise à augmenter l’emploi des nationaux, à réduire la dépendance vis-à-vis de la main d’œuvre étrangère. Depuis le début des années 1990, chaque plan est marqué par des annonces de mesures visant à « nationaliser » le marché du travail, sans résultat. Les mesures prises dans les années 2000 semblent toutefois accentuer cette politique, passant désormais par des taxes et pénalités.

- 10 Les quotas sont en fait calculés selon le secteur d’activité de l’entreprise et sa taille en termes (…)

41Selon un décret de 2006, le taux de Saoudiens employés dans le secteur privé doit être de 30 % (Ramady, 2013). Celui-ci a été remplacé par le Nitaqat, en 2011, qui établit un système d’incitations. Les entreprises sont classées « vertes », « jaunes », et « rouges » en fonction de leur respect des quotas10. Le respect des quotas donne droit à la couleur verte, et par conséquent à l’embauche de nouveaux immigrés, à la délivrance de visas, et au possible débauchage d’employés des entreprises classées « rouges ». La zone « verte » est définie par un taux d’employés saoudiens compris entre 10 et 27 % du total des employés. La zone « jaune » concerne les entreprises dans lesquelles le taux d’employés saoudiens est compris entre 4 et 10 % du total des employés. Cela veut dire que l’entreprise concernée ne remplit pas les critères de la saoudisation, mais envoie des signaux qui laissent entendre que ces critères seront prochainement remplis. Enfin, la zone « rouge » concerne les entreprises qui emploient moins de 4 % de Saoudiens. Les travailleurs immigrés de ces entreprises peuvent en théorie changer d’emplois, ou bien quitter le pays, sans l’accord de leur sponsor (Ramady, 2013).

- 11 Le salaire minimum en question ne concerne que les « nationaux » et non les immigrés.

42Le ministère du Travail a annoncé au début de l’année 2013 l’instauration d’un salaire minimum dans le secteur privé au niveau de 3000 riyals saoudiens, soit environ 800 dollars11. Le salaire minimum est envisagé à un niveau supérieur au Hafiz (2000 riyals), qui garantit un revenu pendant un an à un Saoudien sans emploi qui en fait la demande. Cette mesure devrait susciter l’intérêt des jeunes qui trouveront dans le secteur privé des salaires plus élevés que ceux perçus par les immigrés. Les salaires ne sont cependant pas harmonisés avec ceux du secteur public, bien supérieurs à 3000 riyals. Le salaire minimum pour les Saoudiens peut inciter les entreprises à embaucher le minimum requis de nationaux afin d’obtenir l’appréciation « verte » ou « jaune », et ne pas utiliser réellement cette main d’œuvre pour continuer à avoir recours à une main d’œuvre immigrée plus productive et surtout moins coûteuse. Un autre risque direct que présente la politique de saoudisation réside dans la tentative de délocalisation d’entreprises qui préfèreraient des pays plus ouverts au travail immigré, offrant donc des avantages en termes de compétitivité du fait de cette main d’œuvre qualifiée et relativement bon marché dans d’autres pays du Golfe.

43La politique de saoudisation est donc susceptible d’entrer en conflit avec l’objectif de diversification de l’appareil productif de l’Arabie saoudite, les travailleurs immigrés étant largement impliqués dans le secteur non-pétrolier du fait de leurs bas salaires. La politique de saoudisation semble prendre à contresens le « sentier » tracé par les structures institutionnelles et les mécanismes d’incitation qui en résultent. La rente pétrolière a à la fois permis et rendu nécessaire l’immigration. Le régime rentier a créé les conditions pour que le secteur privé soit en fait amené à ne pouvoir salarier que des immigrés, les seuls se présentant à des postes pour un salaire ne compromettant pas la profitabilité de l’activité. La croissance économique crée donc des emplois quasi-exclusivement occupés par des immigrés, ceux-ci étant à l’origine d’une grande partie de la valeur ajoutée dans l’économie (Ramady, 2013).

44L’échec de ces politiques de saoudisation transparaît dans l’observation des réformes entreprises dans les années 1990 : au lieu d’une diminution souhaitée de 319 000 travailleurs immigrés sur le territoire, entre 1995 et 2000, le pays en a accueillis 58 000 supplémentaires (Looney, 2004). Même les mesures les plus récentes, censées être plus ciblées, semblent improductives : si l’économie saoudienne crée des emplois, ils sont occupés par des immigrés (Ramady, 2013 ; FMI, 2013a). Le nombre de visas pour le travail immigré a continué à augmenter. Les classes marchandes, puissantes, ont soutenu l’immigration. C’est le secteur public, particulièrement en 2010 et 2011, qui a assuré les créations de postes pour les Saoudiens, malgré la croissance forte du secteur privé. Les objectifs publics de réduction du chômage ne sont par conséquent pas respectés, ils sont d’ailleurs de moins en moins ambitieux : le huitième plan (2005-2009) visait à ramener le taux de chômage à 2.8 %, ce dernier s’élevait pourtant en 2009 à 10.5 %. Le neuvième plan ambitionne de ramener le chômage en 2014 à un taux de 5.5 % (Ramady, 2013). Chez les Saoudiens, il est de 12 % en 2013 (FMI, 2013a).

45Ce chômage pose un réel problème social et politique au pays, car il questionne la pertinence d’un des canaux de distribution de la rente. La population nationale se voit distribuer la rente au travers de plusieurs canaux. Les services publics en sont un, ceux-ci étant particulièrement développés, notamment pour la fourniture d’une couverture santé, de l’éducation gratuite, et d’une aide pour le logement. La charité, canal rarement évoqué, en est un autre particulièrement important au sein du royaume pour la légitimation du pouvoir monarchique (Le Renard, 2008). L’emploi dans le secteur public est cependant un des canaux essentiels de la redistribution de la rente, au travers d’une rémunération élevée, largement supérieure à celle perçue en moyenne dans le secteur privé, et accompagnée d’avantages en nature que l’on ne retrouve pas dans le privé. Le secteur public a longtemps été une forme d’employeur en dernier ressort de la population des hommes saoudiens, mais il est aujourd’hui considéré dans de nombreuses analyses comme saturé (Forstenlechner et Rutledge, 2010). C’est une des causes de la hausse du taux de chômage au fur et à mesure que la population jeune arrive en âge de travailler. Devant l’impossibilité d’obtenir un emploi public, les individus se placent sur liste d’attente, et par conséquent sont comptabilisés comme chômeurs, privés d’un compromis jusque-là important dans la société saoudienne.

- 12 La distribution de revenus monétaires est certes essentielle mais elle n’est pas la seule cause de (…)

46Confronté à des manifestations dans la vague des printemps arabes, menées notamment par la jeunesse sans emploi, le gouvernement a décidé de renforcer le canal de redistribution des dépenses publiques, ce qui a permis d’éteindre les protestations12. Combinées à une hausse des salaires de 15 % dans l’ensemble du secteur public, les aides sociales se sont révélées être un canal efficace pour la transmission de la rente. Le plan « de relance » est considérable : les manifestations de 2011 en Arabie saoudite ont généré deux décrets royaux (datant des 23 février et 18 mars) débloquant un paquet budgétaire de 400 milliards de riyals (110 milliards de dollars, soit 19 % du PIB), dont 117 milliards (31 milliards de dollars, soit tout de même 5.5 % du PIB) dépensés dès 2011.

47Au final, malgré des tentatives politiques, le cadre institutionnel instauré avec le régime rentier et les structures d’incitations qui l’accompagnent se maintiennent. Toutefois, dans un tel cadre, les entreprises privées sont amenées à employer des immigrés, plus productifs, relativement plus qualifiés, et moins coûteux. Ceux-ci ont sans doute permis le maintien d’un secteur privé sur le territoire malgré les effets adverses de la rente pétrolière. Si le gouvernement saoudien s’emploie à faire émerger un secteur privé, et particulièrement industriel, les politiques à cet effet présentent des résultats décevants.

4. La politique industrielle et le secteur privé

48La plupart des hommes d’affaire du pays pensent qu’une stratégie économique viable pour le capitalisme saoudien passe par le développement d’industries manufacturières (Lippman, 2012, p. 90). Celles-ci semblent d’autant plus nécessaires que ce sont celles qui sont susceptibles d’offrir d’importants gains de productivité et qui permettent de poursuivre une stratégie de croissance contrainte par la globalisation et la concurrence internationale (Rodrik, 2011). La croissance de la productivité est nécessaire pour le maintien et l’accroissement de l’emploi industriel en Arabie saoudite. Or, ce dernier doit faire face à la concurrence internationale, alors que la productivité du travail dans le pays stagne, voire diminue ces dernières années (Banque Saudi Fransi, 2011a). La croissance démographique rend pourtant nécessaire la création d’emplois et une croissance forte du PIB (au moins 6 %) pour que la nouvelle génération de Saoudiens qui arrivent sur le marché du travail ait accès à un emploi, dans un contexte où l’emploi public semble saturé. La diversification industrielle est l’objectif supposé répondre à l’entrée annuelle de 400 000 jeunes sur le marché du travail (Lippman, 2012, p. 87). Cependant, les formes prises par les industries du pays révèlent une dépendance au pétrole, directe ou indirecte.

4. 1. Le tissu industriel non pétrolier

49En 2008, l’Arabie saoudite comptait 4167 usines de production manufacturière dans des domaines divers (emballages, plastiques, agroalimentaires) employant 466 661 salariés, étrangers pour la majorité d’entre eux (Lippman, 2012, p. 87). La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière est faible dans le pays : en 2005 elle s’élevait à 9 % du PIB, alors que ce chiffre est de 20 % pour l’Égypte, et autour de 35 % pour un pays d’Asie comme la Malaisie (Lippman, 2012, p. 102).

50Aujourd’hui, le secteur non-pétrolier connaît une croissance soutenue dans le pays. Cette croissance s’élève à 6.2 % en 2010 et à 8 % en 2011 (SAMA, 2012), mais elle est à relativiser dans la mesure où le secteur de la pétrochimie est considéré comme « non-pétrolier » alors que ses liens avec l’industrie pétrolière sont évidents. Ainsi, la décomposition du solde commercial non pétrolier du pays laisse apparaître que plus de 72 % des exportations sont celles de la SABIC, entreprise publique considérée comme une « poche d’efficience » pour le pays, et œuvrant essentiellement dans la pétrochimie. En 2011, environ 84 % des exportations non-pétrolières du pays relevaient du secteur pétrochimique (OCDE, 2013, p. 41). L’industrie « non-pétrolière » est largement dépendante du pétrole, soit directement car elle se situe dans la chimie, la pétrochimie, les plastiques, les fertilisants, qui dérivent du pétrole, soit indirectement car les structures qui y émergent, comme ce fut le cas dans les années 1970, dépendent en fait des subventions et autres dépenses gouvernementales qui maintiennent en activité ces industries.

Figure 2. Solde commercial du royaume selon la nature des biens échangés, en valeur (en milliards de dollars), 2002-2010

Sources : ministère de l’Économie et du Plan. Graphique de l’auteur

- 13 Plus le pétrole est abondant et peu coûteux à extraire, plus la rente qui en découle est importante (…)

51L’Arabie saoudite, à l’instar des économies du Golfe, n’a jamais été industrialisée. Le secteur privé, à la différence du secteur public (qui comprend des entreprises nationales comme la SABIC ou encore la compagnie nationale de pétrole, la Saudi Aramco), est largement déficitaire au niveau des échanges internationaux. La tendance est d’ailleurs au creusement des importations de produits finis dans la balance commerciale, ce que montre clairement la décomposition du solde commercial (figure 2). Les difficultés du développement industriel sont une conséquence de la rente, comme l’explique Bresser-Pereira (2008). Dans son analyse, les industries manufacturières des pays rentiers sont affectées par le taux de change réel qui découle des exportations de produits primaires : plus un pays dépend d’une rente primaire, plus le taux de change réel de ce pays s’éloigne de celui qui permettrait aux industries manufacturières d’être compétitives13.

52L’Arabie saoudite étant nécessairement une économie ouverte sur le plan commercial, ne serait-ce que parce que son solde commercial dégage un excédent correspondant à 25,9 % de son PIB en 2012 (d’après la Banque mondiale), les activités placées sur des créneaux concurrencés sur le plan international se trouvent défavorisées. Toutefois, une bourgeoisie nationale a émergé de ce cadre dans les activités tournées vers l’économie domestique, notamment dans les transports, la communication, le commerce (en gros et au détail), la restauration ou encore l’hôtellerie qui sont aujourd’hui les secteurs les plus performants du privé (Bank Audi, 2014). Les règles de la kafala, qui prévoient que les étrangers ne puissent pas être propriétaires fonciers sur le territoire saoudien, a par exemple enrichi une bourgeoisie centrée sur le secteur immobilier. Si certains saoudiens se contentent de bénéficier d’une rente de nationalité (Beaugé, 1986), d’autres ont développé de florissantes affaires. Pour Luciani (2005), il serait une erreur de présenter l’État saoudien comme « anti-business ». Il a plutôt eu un comportement de protecteur pour le secteur privé, et son action a été de le soutenir au travers de subventions. Le gouvernement n’a donc pas évincé le secteur privé, mais plutôt réalisé des investissements que ce dernier n’aurait pas été en mesure d’entreprendre. Les politiques expansionnistes de l’État ont d’ailleurs enrichi les entrepreneurs dont les activités ont été sollicitées pour la réalisation d’infrastructures.

53Les difficultés de l’industrie manufacturière à émerger ont amené l’État à intervenir. Le problème posé par « l’ambivalence de la rente, ni profit ni salaire, et cependant les deux à la fois », ne saurait en effet être surmonté « sans la médiation forte de l’État dans le processus de sa réalisation » (Talha, 2003). Dans les sociétés rentières, à l’inverse des sociétés capitalistes « développées », on constate l’absence d’une autonomisation de l’ordre économique vis-à-vis de l’ordre politique, ce qui est remarquable dans l’appareil industriel saoudien. L’État est ainsi largement impliqué dans les tentatives de développement industriel du pays.

4. 2. L’impératif des subventions issues de la rente pour la survie d’un secteur non pétrolier

54Si dans ce travail, l’accent est mis sur le rôle des autorités politiques pour l’économie saoudienne, c’est parce que le fonctionnement de celle-ci leur fait jouer un rôle de première importance. L’économie monétaire que l’on se propose d’étudier ici est tout de même soumise à une contrainte qui fonde l’intervention du politique dans l’économie : la masse de riyals en circulation découle de la conversion des recettes d’exportation en dollars. Les recettes en dollars sont déposées sur un compte à la SAMA, qui est également la banque du gouvernement. Celle-ci crédite alors le gouvernement en convertissant les pétrodollars en riyal (Al-Hamidy et Banafe, 2013). Le gouvernement doit ensuite effectuer des choix d’affectation de ces ressources. Dans une telle configuration, l’État est indispensable au processus d’accumulation. C’est pourquoi l’économie saoudienne est sujette à une planification. L’État oriente l’économie à travers un plan quinquennal, et il prend part aux investissements industriels, quand il n’en est pas à l’initiative. La figure 3 expose le rôle croissant que joue l’investissement public dans le secteur non pétrolier, tandis que l’investissement privé tend à stagner dans les années 2000.

Figure 3. Investissement dans le secteur non-pétrolier en Arabie saoudite, en % du PIB, 2002-2011

Source : Banque Saudi Fransi (2011c). Pour l’année 2011, il s’agit d’une estimation.

55Les Saoudiens sont amenés à effectuer des placements à l’étranger ou à renoncer à investir, par manque de perspectives de valorisation de leurs capitaux sur leur propre territoire. La production domestique y reste trop faible, et les marchés de capitaux y sont encore sous-développés, ce qui explique une grande partie des sorties de capitaux effectuées par les résidents (Al-Jasser et Banafe, 1999). Comme nous l’avons vu, malgré l’existence de moyens financiers importants, les conditions du rapport salarial capitaliste sont difficilement réunies. Quand bien même une force de travail est disponible au travers de l’emploi d’une main d’œuvre immigrée, une entreprise éprouve des difficultés à émerger et à être compétitive sachant les mécanismes de fixation du taux de change réel largement orientés par les recettes d’exportations du pétrole. Les projets non liés à l’industrie du pétrole voyant le jour dans le pays sont ceux qui sont solidement soutenus par les dépenses gouvernementales.

56Les secteurs s’articulent selon une logique hiérarchisée : le pétrole génère l’activité initiale, certaines activités en aval dépendent alors de sa capacité à dégager des financements provenant des recettes d’exportations. Si ces derniers se révèlent importants, des projets de développement et de diversification sont susceptibles de voir le jour (notamment dans le cadre d’une remontée de la filière pétrolière avec le pétrole bon marché servant d’input). À chacune de ces étapes, les autorités publiques sont mobilisées. D’abord parce que la réorientation des financements est décidée par des responsables du secteur public : la compagnie pétrolière Saudi Aramco, à la base de cette dynamique, est elle-même une entreprise publique, et parmi les entreprises en aval qui sont sollicitées dans de tels projets de développement, l’État détient encore des parts majoritaires dans les principales (voir tableau 1). C’est notamment le cas des plus importantes infrastructures pétrochimiques. Les entreprises privées sont impliquées dans ces projets au travers d’appels d’offres, et en tirent profits (Luciani, 2005), ce qui s’oppose encore une fois à la vision d’un secteur public en conflit avec le privé.

Tableau 1. Entreprises stratégiques dont le gouvernement est l’actionnaire majoritaire

|

Finance

|

Samba Financial Group, Riyad Bank, Al Rajhi Bank, Alinma Bank, Al Khalij Commercial Bank, Saudi Investment Bank, Banque Saudi Fransi, SABB, The Company for Cooperative Insurance.

|

|

Pétrole et gaz

|

Yanbu National Petrochemical Company, Saudi Kayan Petrochemical Company, National Gas and Industrialisation Company, Saudi International Petrochemical Company, Rabigh Refining and Petrochemical Company, National Petrochemical Company

|

|

Électricité, Infrastructures et Télécoms

|

Saudi Electricity Company, Saudi Post, Saudi Telecom

|

|

Transports

|

Saudi Public Transport Company, The National Shipping Company of Saudi Arabia, Saudi Railways Organization

|

|

Construction

|

Saudi Real Estate Company

|

|

Autres

|

Saudi Arabian Mining Company, Southern Province Cement Company, SABIC, Saudi Arabian Fertilizer Company, Saudi Industrial Investment Group, National Industrialization Company

|

Source : OCDE, 2013. Cette liste n’est pas exhaustive.

57Le secteur privé non-pétrolier est ainsi maintenu en activité au moyen de subventions. Sid Ahmed affirmait en 2000 que « la concentration des activités du privé sur des projets à rendements rapides et fortement subventionnés a été mise en évidence dans toutes les économies pétrolières, et notamment en Arabie saoudite. Dans ce dernier cas, la viabilité de secteurs privés nés de la rente est ouvertement mise en cause dans la phase basse du cycle pétrolier » (Sid Ahmed, 2000, p. 509). On peut douter du fait que l’Arabie saoudite ait établi une stratégie pour préparer l’après-pétrole au moyen du développement d’industries dans le secteur privé, sachant que celui-ci dépend des recettes du pétrole, redistribuées sous forme de subventions. Le gouvernement joue alors un rôle complexe « d’intermédiaire principal entre le secteur pétrolier et le reste de l’économie » (Sid Ahmed, 2000, p. 503).

58Sans opérer de retraite, le gouvernement semble toutefois laisser un espace croissant aux pratiques associées traditionnellement aux règles du « marché ». D’abord, bien que les entreprises publiques soient toujours dominantes dans les secteurs stratégiques (OCDE, 2013), la tendance est à la privatisation progressive et à l’ouverture du capital aux investisseurs privés de certaines entreprises publiques. Des décisions ont été prises pour renforcer la concurrence sur les divers marchés et ainsi s’attaquer aux pratiques monopolistiques anti-concurrentielles (avec notamment la « Competition Law » entrée en vigueur en 2005). Elles vont de pair avec l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du Commerce en 2005, et l’assouplissement induit d’un grand nombre de protections. Il est notamment prévu que les entreprises étrangères voient leur accès facilité sur le marché domestique, et qu’elles aient la possibilité de détenir la majorité du capital d’entreprises domestiques (Mansour et Ramady, 2006). Les subventions au secteur privé sont également remises en question. Le risque est bien présent que certaines firmes saoudiennes disparaissent du fait de la fin des subventions, remplacées par des entreprises étrangères.

59La politique industrielle menée en Arabie saoudite est donc financée par une réallocation de la rente, mais secondaire, voire résiduelle. Par ailleurs, sa sensibilité aux prix du baril limite l’ouvrage de la diversification industrielle. En comparaison, les fonds souverains représentent un moyen bien moins contraignant de pérenniser les revenus et la richesse du pays, y compris quand son sous-sol ne disposera plus de pétrole.

5. Les fonds souverains

60Les pays qui font face à une expansion très vive de leurs exportations primaires trouvent un intérêt, dans le but de lutter contre une surévaluation de leur taux de change réel et ralentir la désindustrialisation de leur production, à stériliser la rente en la plaçant dans un fonds en devises étrangères. C’est ce que Corden (1984, p. 375) appelle « la protection du taux de change ». Les fonds souverains correspondent d’une certaine manière à cet objectif.

61Ils peuvent être définis au sens large comme un groupe divers de véhicules d’investissements contrôlés par une entité publique (McKinsey, 2009). À la différence des réserves de change traditionnelles, ils sont gérés activement et sont en quête d’une rémunération plus élevée. Ils n’ont pas « d’engagement contractuel de passif » et gardent dans leur portefeuille des actifs en espérant une plus-value lors de leur revente (Blancheton et Jegourel, 2009).

Figure 4. Actifs étrangers détenus par la SAMA, en milliards de dollars, 1993-2013

Source : Graphique réalisé par l’auteur à partir de données de la SAMA (2012 ; 2013).

*Pour 2013, les données de la SAMA ne sont disponibles que pour le premier trimestre de l’année.

62Avec la hausse des prix du pétrole, les actifs étrangers détenus par la SAMA n’ont cessé d’augmenter, excepté en 2009 où le prix du pétrole est resté à un faible niveau suite au krach de l’automne 2008 (figure 4). Au premier trimestre 2012, la SAMA détenait plus de 2100 milliards de riyals saoudiens d’actifs étrangers, soit 560 milliards de dollars (SAMA, 2012).

5. 1. Un moyen de stériliser la rente pétrolière tout en préparant l’après pétrole ?

63La plupart des pays exportateurs de pétrole disposent d’un fonds souverain. Celui-ci permet de placer une partie de la rente pétrolière issue des exportations d’hydrocarbures. Le prix du pétrole étant particulièrement volatil, les recettes des États exportateurs le sont aussi dans un grand nombre de ces pays, où le pétrole a au moins un rôle de consolidation budgétaire. Lorsque le prix du pétrole chute, les fonds souverains sont sollicités pour venir compléter le budget national. Lorsqu’il est élevé, seule une fraction des recettes qui alimentent annuellement le fonds (recettes d’exportations du pétrole, mais aussi revenus provenant des actifs financiers) est mobilisée pour consolider le budget national.

- 14 Comme on l’a vu plus haut dans la partie sur le régime de change du pays, l’indépendance vis-à-vis (…)

64Chez les économistes qui cherchent des réponses à la maladie hollandaise (par exemple Setser, 2007 ; Frankel, 2010 ; CNUCED, 2012), une politique fiscale qui canalise les recettes pétrolières vers un fonds géré de manière indépendante du gouvernement, à l’abri de toute politique discrétionnaire, recueille de nombreux appuis14. L’alimentation du fonds souverain par les recettes pétrolières est analysée comme un moyen de stériliser la rente et de neutraliser ainsi ses effets, puisque les actifs du fonds sont placés en devises étrangères.

65Les fonds souverains apparaissent ainsi comme un moyen de faire fructifier le pétrole une seconde fois : si l’apparition de la rente s’opère sur le marché des hydrocarbures, la deuxième valorisation s’effectue au travers des marchés financiers. La décision de diriger les recettes pétrolières vers un fonds pour les transformer en capital n’est pas sans rappeler la règle de Hartwick (1977) selon laquelle l’extraction d’une ressource non renouvelable doit être compensée par l’utilisation de la rente à des fins de constitution de capital, et de biens de production. Cette règle implique que seuls les rendements issus de ce capital pourront être consommés par l’économie intérieure.

5. 2. Les fonds souverains en Arabie saoudite

66L’excédent du compte courant de l’Arabie saoudite en 2011 a été de plus de 158 milliards de dollars (d’après les données de la Banque mondiale). La décision revient au gouvernement de l’orientation de la gigantesque rente qui s’en dégage. Son choix a été, comme dans la plupart des pays exportateurs de pétrole, de gérer les réserves de change de manière « active » pour en tirer des revenus financiers. L’Arabie saoudite a adopté un comportement très peu risqué, son portefeuille contenant essentiellement des titres liquides, ce qui laisse penser que les fonds souverains qu’elle dirige sont destinés à avoir avant tout une fonction stabilisatrice, de conservation de valeur, afin de faire face à de potentielles fluctuations du prix du pétrole préjudiciables aux finances publiques du pays (Blancheton et Jegourel, 2009). Une telle prudence, impliquant des rendements faibles, est aussi associée à la recherche de liquidité qui permet de secourir la parité fixe au dollar en cas de besoin. Ces placements sûrs se trouvent être majoritairement des bons du trésor américain (Setser et Ziemba, 2009), ils ont également pour effet de soutenir l’endettement de l’économie américaine.

- 15 Ces informations sont tirées des diverses dépêches fournies par les travaux d’universitaires d’Oxfo (…)

67L’Arabie saoudite, peu transparente sur les activités financières liées à la gestion de ses actifs étrangers, compte au moins quatre fonds souverains, dont les apparitions publiques sont rares. Son principal fonds est directement géré par la SAMA, il s’agit du SAMA Foreign Holdings qui est essentiellement constitué d’obligations de dettes souveraines, en principe très peu risquées. Il s’élève à 532,8 milliards de dollars en mars 2013. Un fonds souverain de moindre taille est destiné à diriger des fonds vers des projets d’investissements au sein du royaume. Il s’agit du Public Investment Fund (PIF), doté de 5.3 milliards de dollars. Le fonds Sanabil al-Saudia est un fonds plus récent, lancé semble-t-il en mai 2009, théoriquement affilié au PIF, mais pouvant acheter un éventail plus large d’actifs, et avec un mandat global15. Enfin le Hassana Investment Company (HIC), créé en 2009, dirigé par une entité publique, le GOSI (General Organization for Social Insurance), gère les actifs liés aux pensions du pays, au travers d’opérations sur les marchés financiers internationaux.

68En Arabie saoudite, il n’existe pas de fonds souverain indépendant d’une structure officielle en amont. L’essentiel des actifs à l’étranger sont gérés par la SAMA, elle-même responsable devant le ministère des Finances. La gestion des actifs est donc subordonnée aux priorités des autorités monétaires, du gouvernement, et de l’ancrage du riyal au dollar. On retrouve ici encore un instrument visant la stabilisation de l’insertion internationale du pays, que nous avons déjà évoqué comme le rapport institutionnel dominant du régime rentier. La plus grande partie des actifs sont placés en obligations ou en titres publics peu risqués et liquides, ce qui assure aux autorités une souplesse et une rapidité d’intervention sur le marché des changes en cas de besoin.

5. 3. Les limites posées par les fonds souverains saoudiens

69Le fonds souverain, par le biais d’un placement à l’étranger des recettes pétrolières, peut empêcher « l’effet dépense » lié à la dissémination de la rente pétrolière dans l’économie et par conséquent être vu comme une institution visant à isoler l’économie nationale de la rente et du syndrome que celle-ci peut générer (Corden et Neary, 1982). Si un fonds souverain peut freiner la désindustrialisation d’un pays, le fonds saoudien, dont la vocation est essentiellement la stabilisation des revenus du pays issus de l’étranger (Setser et Ziemba, 2009 ; McKinsey, 2009), peut difficilement être perçu comme un instrument de son industrialisation. Ceci est d’autant plus vrai que le fonds souverain génère finalement une rente, cette fois-ci d’origine financière.

70Les fonds gérés par la SAMA doivent plutôt être compris comme un moyen de gérer la consolidation budgétaire pour le gouvernement saoudien lorsque les prix du pétrole sont faibles et qu’ils ne permettent pas d’atteindre l’équilibre budgétaire (ce seuil, comme nous l’avons dit plus haut, se situe à plus de 80 dollars, et ne cesse d’augmenter [FMI, 2011]). Le fonds souverain est aussi un outil qui permettra pour une certaine période la continuité des dépenses budgétaires lorsque les réserves de pétroles seront épuisées. Les éléments qui risquent d’accélérer ce recours sont la démographie de l’Arabie saoudite ainsi que la tendance à la hausse des dépenses publiques visant l’apaisement des tensions sociales dans un pays qui souffre d’un chômage élevé et d’une saturation du secteur public. Un troisième élément réside dans la consommation de pétrole du pays, une des plus élevées au monde, et en croissance soutenue. Elle est passée de 74,7 millions de tonnes en 2001 à 129,7 en 2012 (BP, 2013). Un saoudien consomme en moyenne plus de pétrole qu’un citoyen des États-Unis. Cette consommation accélère l’épuisement de la source de richesse de l’Arabie saoudite.

- 16 Hugo Micheron, dans le Monde du 1er avril 2013, rapporte que le Bahreïn et Oman utiliseraient déjà (…)

71Les pays du Golfe ont été affectés par la crise au travers de la chute du prix du baril de pétrole. Pour soutenir le niveau des dépenses publiques et le niveau d’importations, les gouvernements des pays du CCG ont mobilisé leur fonds souverain (Setser et Ziemba, 2009). Il est probable que ce soit de plus en plus le cas, leurs dépenses publiques augmentant rapidement16. La démographie de la population saoudienne et l’incapacité de son économie à créer des emplois rend en tout cas réaliste cette hypothèse.

72Les fonds souverains permettent de lisser les revenus du gouvernement saoudien sachant les placements effectués par la SAMA peu risqués, privilégiant la capacité de conservation de valeur, en investissant dans des bons du trésor américain – ce qui par ailleurs soutient l’économie américaine alliée du régime. Cependant, ce mécanisme ne remet pas en cause la dépendance au pétrole, source principale des revenus du fonds, de même que ce fonds ne contribue pas à impulser une modification profonde du tissu productif saoudien. À nos yeux, les fonds souverains saoudiens sont un instrument politique supplémentaire permettant la survie du régime d’accumulation rentier. Lorsque la rente pétrolière est manquante, le gouvernement fait appel au fonds souverain afin qu’il pourvoie à la continuité du système économique. La rente financière assurée par le fonds devient un substitut à la rente pétrolière, permettant le maintien des rapports économiques et sociaux prévalant dans le royaume saoudien.

Conclusion

73Nous avons ainsi étudié quatre institutions saoudiennes, observant pour chacune d’elles un lien direct avec la rente pétrolière, qui est le moteur de la croissance saoudienne. Le régime de change d’ancrage au dollar intervient en amont, car répond à l’impératif de la conversion des exportations de pétrole dans la devise universellement acceptée pour ensuite réaliser les importations de biens de capitaux dont l’économie saoudienne a besoin, servant ainsi de passerelle entre l’économie domestique et le reste du monde dont toute économie rentière, par essence, a besoin.

74En leur affectant une partie des revenus du pétrole, les autorités permettent à des industries non-pétrolières de subsister. Cette redistribution est fragilisée par la lutte dont la rente est l’objet. Lorsque les recettes pétrolières ne croissent pas assez pour qu’une fraction de son montant soit redistribuée aux industries, celles-ci sont condamnées. En octobre 2014, le prix du panier de l’OPEP se situe autour de 85 dollars le baril (OPEP, 2014), soit bien en deçà de son niveau de 2011 (qui était de 107 dollars). Or, les pressions démographiques, le chômage, et l’instabilité sociale qui en découlent, ont tendance à aspirer la rente pétrolière, elle-même fragilisée dans une certaine mesure par la mise en chantier de nouveaux champs, notamment les pétroles de schistes. C’est ainsi que, pour apaiser le climat tendu suite aux « Printemps arabes », les autorités saoudiennes ont augmenté significativement les dépenses sociales (FMI, 2011). De ce fait, le développement industriel ne semble pas une réelle priorité de la monarchie rentière, particulièrement lorsque sa structure est menacée. À défaut de bénéficier de recettes pétrolières en hausse rapide, l’heure est alors à la rationalisation du capitalisme saoudien, et à l’effacement des industries, toujours naissantes, qui ne parviennent pas à être compétitives.

75Après cette étude de l’Arabie saoudite, le constat que fait Sid Ahmed en 1988 à propos des pays rentiers nous semble d’actualité. L’auteur affirmait notamment que :

Le danger auquel est confronté l’État rentier est que les dépenses publiques gouvernementales créent une impression de prospérité et de croissance, la masse de la population peut rester à l’état retardé et les facteurs les plus importants de la croissance à long terme recevoir peu ou aucune attention. De plus l’écart avec les autres pays en développement peut se creuser dans le temps. Alors que dans la majeure partie des pays en développement, ce type de régression relative conduit normalement à tirer la sonnette d’alarme et à certaines explosions en vue du changement du statu quo, le bien-être croissant et la prospérité (d’une partie au moins de la population) acquis à la suite des dépenses publiques et des importations importantes occultent l’urgence du changement et de la croissance ressentis ailleurs. Les inégalités frappantes de revenu et de richesse peuvent créer des frictions, mais pas autant que dans les autres pays en développement, puisque la source de ces inégalités ne réside pas dans l’exploitation directe des gens mais dans celle des ressources naturelles. En conséquence, le retard économique et technologique de l’État rentier peut facilement coïncider avec un type plus grave de sous-développement : la stagnation sociopolitique et l’inertie. (Sid Ahmed, 1988, p. 772)

76Les rapports institutionnels que l’on vient d’étudier sont les piliers de la régulation du régime d’accumulation tiré par la rente en Arabie saoudite. Toutefois, sachant la rente en croissance faible, sinon en recul, la variable démographique inscrit le pays dans une dynamique instable : ou bien des choix visant à rationaliser davantage le capitalisme rentier devront voir le jour (accentuation d’une recherche de rente financière, pressions sur les coûts de la main d’œuvre immigrée par exemple), ou alors la nature du régime d’accumulation devra évoluer pour répondre aux attentes de sa population croissante.

La libre convertibilité du Dinar : point de vue économique.

La libre convertibilité du Dinar : point de vue économique.